Tl;dr: Blogs erfüllen nicht die Funktionen von Massenmedien, sondern sie dienen (wie Social Media insgesamt) aufgrund der Kommunikationsstrukturen (n:n, asynchron, offen, barrierearm etc.) dem Austausch sozialer Normen im Publikum, weswegen massenmediale Maßstäbe von Reichweite und Relevanz verfehlt wären. Die Entwicklung von Blog-Kultur ist – neben persönlichen Kommunikationsbedürfnissen – eine Reaktion auf die Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaft und des Autoritätsverlustes ihrer leitenden Institutionen, die leistungsfähigere Kommunikationsformen für „lebenslange soziale Verhandlung“ benötigt. Diese Blog-Kultur geht im Social Layer des Web auf, weswegen von „Blogs in der Krise“ in kommunikativer Hinsicht nicht die Rede sein kann; das Gegenteil ist der Fall, die Kulturtechnik des „Bloggens“ weitet sich aus.

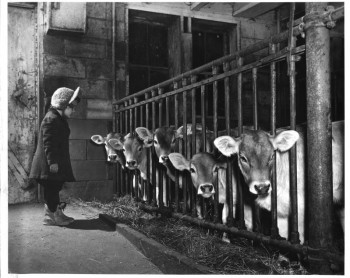

Little girl with five cows in barn, Vesper, Wisconsin, ca. 1950

(mit Genehmigung, thank you very much)

Anfang Januar hat Heribert Prantl in der SZ nebenbei bemerkt: „Kenner des Internets sagen, auch Blogs und Blogger hätten ihre beste Zeit schon hinter sich, weil sie sich in einer „Sandwich-Position“ zwischen Facebook und Google plus einerseits und Twitter andererseits befänden.“

Seitdem wird eine kleine Online-Debatte unter der Schlagzeile „Krise der Blogs“ geführt (Zusammenfassung bei DRadio). Diskussionen über die Relevanz von Blogs sind allerdings zehn Jahre alt. Ob Blogs tot sind, ob Blogs wichtiger werden, ob sie den politischen Diskurs beeinflussen – jedes Jahr auf´s neue. Ich möchte daher hier versuchen, etwas grundsätzlicher auf das Thema einzugehen.

1. Der Zustand der Blogosphäre

Und in der Tat: Mal stellt jemand fest, dass Blogs die öffentliche Meinung kaum prägen, allenfalls werden ihre Impulse durch klassische Massenmedien aufgenommen und weiter verarbeitet. Mal stellt ein anderer fest, dass es in Deutschland immer noch keine Huffington Post gibt. (Worüber ich, am Rande bemerkt, sehr froh bin. Das Geschäftsmodell „Aufmerksamkeit gegen Inhalte“ halte ich für unfair, weil es den Aufmerksamkeits-Mehrwert zugunsten des einen vervielfacht, obwohl in Zeiten des Internets das einzige sonstige erforderliche Produktionsmittel der andere hat.) Manchen fällt auf, dass die berühmten Blogs wie BILDblog und Netzpolitik zwar Blogs sind im Sinne einer Softwaregattung, aber sicher nicht im Sinne eines inhaltlichen Formates: denn sie operieren wie Massenmedien mit ihrer festen Wissensdomäne, deren Formaten und mit Mehrautoren-Konstellationen, die schon semi-professionell sind. Und Internetfachleute sehen sogar: der Traffic sinkt hier und da, die Sichtbarkeit bei Google nimmt ab1, die Kommentar- und Backlink-Rate scheint zu sinken, und eine Nutzungsrate von 11% bzw. 12% der Unter-30-Jährigen (ARD/ZDF-Onlinestudie 2012) deutet auf ein Nischendasein. Ja, keine große Relevanz und keine große Reichweite, das sieht in der Tat irgendwie nach Krise aus oder zumindest Stagnation.

Dennoch kann ich schon mit der Frage wenig anfangen, ob Blogs in der Krise seien. Weil ich für „Krise“ einen Bezug brauche, eine Spitze, auf welche diese „Krise“ als Zuspitzung erfolgt: Als Krise verstehe ich einen Zustand im Hinblick auf einen unsicheren Ausgang. Außerdem können Gegenstände nicht in einer Krise sein; Denn auch die These „Erdbeeren sind in der Krise“ wäre sinnlos, sogar im November, genauso wie mein Kühlschrank nicht in der Krise ist, wenn er leer ist. In der Krise können Institutionen und andere Akteure sein – aber sind Blogger mit ihren Blogs (ich sehe sie als soziotechnische Einheit) in der Krise? Es geht den meisten doch nicht schlechter als zuvor und auch nehmen weder Relevanz noch Reichweite ihrer Kommunikationsakte ab, da kommt es doch auf Google-Sichtbarkeit nicht so sehr an.

2. Die alte Perspektive

Schaut man auf die großen Debatten der Gesellschaft, sind Blogs als Institution nie so weit gekommen, dass sie den Zustand eigener Krise überhaupt erreichen konnten. Keine Schlachten um Sarrazin-Thesen, keine um Wulff-Rücktritt und keine um Euro-Rettungsmaßnahmen werden in Blogs entschieden. Von Einzelfällen abgesehen spielen nach wie vor Massenmedien die Musik.

Wer einen solchen Anspruch von Reichweite und Einfluss auf die politischen Großdebatten stellt, stellt Ansprüche wie an Massenmedien. Stellt man darüber hinaus noch emanzipatorische Ansprüche im Sinne einer Frankfurter Schule, gekoppelt mit eher akademischer Diskurstheorie im Sinne eines Habermas, so ist das Fazit recht klar: Ein richtiger Sprung in eine nunmehr emanzipierte bürgerliche Öffentlichkeit sähe anders aus – so mancher Leserkommentar lässt eher einen Rückschritt weit vor das Zeitalter der Aufklärung befürchten, und erste Blogger schließen aus diesem Grund sogar die Kommentarfunktion.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich das Geraune von der Krise, jedenfalls von einer gebildeten Öffentlichkeit: Krise als Ausdruck einer Perma-Enttäuschung aufgrund einer Erwartung, die sich einfach nicht realisieren will.

3. Die Denkfalle

Ich glaube, diese Krisen-Diagnose falsch. Das ist nur nicht ganz leicht zu erkennen, denn das Neue zu erkennen ist immer schwierig, egal aus welcher Position:

- Wenn man die Kriterien der alten Medienwelt anlegt und (neue) Blogs für einen Spezialfall von (alten) Massenmedien hält, die 1:n eine unendliche Anzahl von Rezipienten erreichen können, sind Blogs ein Minus, wobei es eigentlich irritieren sollte, dass ein paar Eigenschaften wie persönliche Meinung, Ein-Mann/Frau-Produktion und ein Mangel an Qualitätssicherung (Prozessen und Institutionen) regelmäßig gar nicht zutreffen. Mit dem Paradigma der „Presse-Publikation“ im Kopf sind vor allem Journalisten in der Gefahr, unbewusst nur eine digitale Ein-Mann-Zeitung als „Redakteur ohne Verlag“ anzusehen, der Formen nicht einhält, Kompetenzgebiete überschreitet und unzuverlässig publiziert.

- Das Neue erschließt sich ebenfalls nicht, wenn man Kriterien der politischen Öffentlichkeit anwendet und immer nur nach dieser Art von Öffentlichkeit fragt (Rainer Werner Faßbinder demonstriert hier2, wie schwierig es ist, mit falschen Fragen umzugehen). In der übrigens typisch kommerziell getriebenen Sicht nach einem „Hit“ der Sorte von Luthers Thesen im Kopf stellt sich dann schnell die Enttäuschung ein. Sarrazin? Das ist ein Buch, kein Blog.

- Und auch für viele Blogger erschließt sich das Neue nicht. Dies schon nie ganz, weil jeder Versuch der Selbstbeobachtung nicht ohne blinden Fleck sein kann. Und weil einige Blogger den Fortschritt einfach herbeifingieren, indem sie (zumeist mehr hinter vorgehaltener Hand) darauf hinweisen, dass viele gute Blogger eine bezahlte Heimstätte bei klassischen Medien bekommen; dass also gewissermaßen ständig umgeleitet und „abgesaugt“ wird, was sie doch eigentlich produzieren, nämlich öffentliche Meinung.3

Kurz gesagt: Medienprofis und Blogger gucken auf das, was sie zu gucken gewohnt sind und finden immer ein Minus vor, weil sie im Mediensystem verhaftet sind.

Doch: wenn etwas Neues in die Welt gekommen ist, dann spricht allein sein Gewordensein dafür, dass es eine neue Funktion hat. Und zwar erst recht dann, wenn es nicht wieder verschwindet.

Es ist besonders pikant, den Blogs schon deshalb die Relevanz abzusprechen, weil ihre Inhalte sich kaum in Massenmedien wiederfinden. Das ist meines Erachtens ein Argumentationsfehler. Denn Massenmedien kommt die Aufgabe zu, Informationen zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen schnell und an eine große Zahl von Empfängern zu transportieren. Für Alltagskommunikation mit begrenzter Zielgruppe sind Massenmedien nicht geschaffen worden. Und viele Themen grenzen sie sogar aus, weil sie – zum Beispiel mit Paywalls – bewusst Informationshürden setzen, weil sie im Falle von Werbefinanzierung an die Bedingung gekoppelt sind, Werbeumfelder zu schaffen, oder weil sie – wie bei Nischenthemen – gar keine ausreichenden Ressourcen haben, um diese Nischenthemen abzudecken. Schlecht geeignet, weil jedenfalls als Printmedium viel zu träge, sind sie für diskursive Prozesse, an denen eine dreistellige Personenzahl und mehr beteiligt ist. Und – last but not least – Massenmedien sind so oder so den Gesetzen der Ökonomie unterworfen und somit prinzipiell selektiv, balanciert, planmäßig. Das gilt leider auch für öffentlich-rechtliche Angebote mit ihren Inhalts- und Reichweitenvorgaben – und sie sind gewiss nicht unabhängig von der Politik, welche diese Angebote initialisiert, mit finanziellen Ressourcen und rechtlichem Rahmen versorgt und faktisch mittelbar beaufsichtigt. Massenmedien sind also immer zweckbestimmt über das Interesse des Autors hinaus, wenngleich man dem intern-strukturell zum Beispiel mit Trennungsgeboten entgegenzuwirken versucht.

Kurz: Weil wir das hergebrachte Mediensystem so kennen, nehmen wir einige strukturelle Schwächen gar nicht mehr recht wahr (bzw. sehen andere Schwächen wie Qualitätsmängel), übersehen den außerhalb des Mediensystems bestehenden Kommunikationsbedarf und machen schließlich auch noch den Zirkelschluss, die Blog-Relevanz an der Spiegelung der Inhalte durch Massenmedien zu messen, obwohl dieser Spiegel – bildhaft gesprochen – in eine andere Richtung zeigt. Dies ist nur noch dadurch zu übertreffen, dass man gebündelte mit ungebündelten Produkten (und das auch noch zweier Wertschöpfungsstufen) vergleicht, also die Auslagen von Gemüseläden mit dem Angebot von Kartoffelbauern.

4. Blogs als Kommunikationsraum für soziale Verhandlungen

Nach meiner Beobachtung muss man aus einer anderen Perspektive auf den Gegenstand sehen: Menschen kommunizieren nun mal, um ihre Identität ständig neu auszuloten, den Unterschied von sich und ihrer Umwelt. Menschen artikulieren sich, weil Menschen sich beim Artikulieren finden, wenn sie ihre Meinung, ihre Gefühle, ihre Gedanken in Sprache verfassen. Und Menschen brauchen sowohl Bestätigung ihrer eigenen Sicht, weil diese Bestätigung ihr Ich stabilisiert und ihnen Kraft gibt, als auch Widerstand, weil Leben eben auch Widerstand und nicht nur das Dahinschweben auf einem Ponyhof mit Blümchen ist. Diese Identitätsfindung findet nun nicht mehr allein in der Präsenz von Mensch zu Mensch (auf der Straße, im Kaufmannsladen, vor der Kirche…), sondern zusätzlich online statt. Das gilt sogar für einfachste Kommunikationsakte, ein „;-)“ oder einen Gefällt-Mir-Klick, die man daher nicht von vornherein geringschätzen darf, denn für individuelle Kommunikation gelten eben massenmediale Maßstäbe nicht.

Dieser Prozess des Artikulierens, Antwortens und Referenzierens, nennen wir ihn ruhig „Kommunikation“, entsteht zwischen den Blog-Autoren (im folgenden einfach „Blogs“) durch eine Reihe von Bezugnahmen aufeinander, und er hat bei Blogs häufig auch eine übergeordnete soziale Bedeutung über den konkreten Fall hinaus. Man darf also nicht auf ein Blog oder gar einen Blogeintrag sehen, man muss die Operationsketten aller Blogs sehen, die einen vielfach verschachtelten Raum entstehen lassen, der sich in seiner Komplexität derzeit niemandem erschließt, denn es gibt schätzungsweise mindestens zweihunderttausend Blogs (siehe hier). Leider sieht man diese Vielfalt nur, wenn man sich selbst auf die Suche begibt, denn die Aggregatoren und andere Maschinen, die sich zwischen Autoren und Publikum schieben, sind noch nicht so weit entwickelt, uns außer naiven „Tweet-Explosionen“ und leuchtend-blauen Facebook-Weltkarten Bilder und Zugänge in diese Welt zu erschließen, wir sehen auch hier konstruktionsbedingt immer den Shorttail und niemals das Gesumme der Vielen.

Für Inhalte gilt: Wo einfache Gemüter nur „Shitstorms“ und Belanglosigkeit entdecken, weil sie sich gedanklich an Nachbarschaftsstreit und Nachbarschaftsklatsch erinnert fühlen, geht es den Beteiligten aber auch darum, ihre Moral zu kommunizieren, durchzusetzen und zu verfeinern und miteinander die Regeln zu verhandeln, mit denen Gesellschaft gelebt werden soll. Das kann dadurch zum Ausdruck kommen, dass man

- sich über Bilder bluttropfender Affenfinger empört,

- sich wie Hamburger Blogger über gegen den Lärm eines Kindergartens klagende Nachbarn empört,

- fragt, wie man als Vater mit Kind auf der CeBit behandelt wird und ob man überhaupt ein Kind hätte mitnehmen dürfen oder

- diskutiert, ob aufgemalte schwarze Burkas bei Slutwalkerinnen Blackfacing oder Bodypainting sind und ob sich ggf. der Netzfeminismus selbst demontiert (nebst Link auf Beitrag einer französischen poststrukturalistischen Frauenrechtlerin) oder

- ob Wikipedia junge Nutzer ausschließen soll, denen Vergewaltigung vorgeworfen wird (frisch).

Man verstehe mich nicht falsch: Mich stört all diese Empörung, weil sie nicht nur mit dem Finger auf andere zeigt, sondern weil sie auch mit diesem auch manchmal kleinbürgerlich-miefigen Finger direkt vor meinen Augen in meiner Timeline fuchtelt. Ich möchte bitte vermeiden können, dass sich sämtliche Empörung der Nation über meine Sinnesorgane in mein Gehirn ergießt und mich dadurch auf grausame Weise mitschwingen lässt.4

Trotzdem ist das Phänomen ein gutes Zeichen. Dass sich Menschen über die jeweiligen Tatsachen empören können, ist ein Zeichen ihrer psychischen Gesundheit und moralischen Integrität. Empörung ist die Emotion, aus der die res publica geboren wurde.5 Ich kann also der Meta-Empörung über „Shitstorms“ nicht viel abgewinnen, sie sind ein Seiteneffekt neuer Kommunikationstechnik wie die Rufschädigung durch Boulevardzeitungen eine Folge der Druckerpresse ist. (Noch besser wäre es freilich, wenn Menschen nicht nur auf Bilder und Schlagzeilen reagieren, sondern auch die Geschichten und die Interessen ihrer Erzähler hinterfragen würden (6)). Dass diesen Äußerungen oft eine konstruktive Richtung fehlt, etwa bei der Aufregung über eine Klageeinreichung, die bei funktionierendem Rechtssystem ja kein Problem verursacht, sondern Ausdruck eines Rechtsstaates ist, das ist der falsche Maßstab: Es geht eben nicht um Konstruktivität, es geht nicht um Lösungen, sondern es geht um die Entwicklung sozialer Normen, die sich durch Artikulation und Diskussion ausbilden – von Mensch zu Mensch getragen mit vielen kleinen Interaktionen, in „Mikro-Kommunikation“. Das Internet fungiert als post-elterliche Sozialisierungsstube, die permanente Weiterbildung nach der Grundausbildung.

Mit dem Internet entsteht so eine weitere Option, wie Menschen ihr Zusammenleben regeln – nicht mit formellen Gesetzen als Politik-Output, sondern mit sozialen Normen, die nicht ganz konturenscharf und ständig im Fluss sind und an welche keine Zwangsfolgen gekoppelt sind, sondern an die sich Menschen freiwillig halten können. Und weil die Komplexität und damit das subjektive Tempo der Veränderung zunimmt, geschieht die Aushandlung nicht nur einmalig, sondern etabliert sich als dauernder Prozess. Soziale Normen gelten eben keine 60 Jahre mehr, die ein erwachsenes Leben statistisch dauert.

Sigmund Freud wird ja das Bonmot zugewiesen, dass derjenige, der erstmals das Wort statt des Speeres nahm, um einen Streit zu lösen, die Zivilisation begründet hat7. Vielleicht ist die Möglichkeit, mit Verzögerung (=asynchron) mit Abwesenden zu kommunizieren, ein völlig unterschätzter Fortschritt des Internets, weil sie bis dahin mit Briefen, Telegrammen und gegenseitigen telefonischen Anrufen ungleich mühsamer war – und diese alle, bis hin zur SMS als neuester Erfindung ermöglichen keine n:n-Kommunikation, bei der auch noch Dritte hinzutreten und wieder ausscheiden können. Wir konnten vorher den zur Nachtzeit bohrenden Nachbarn anschreien, dem Falschparker Zettel unter die Windschutzscheibe stecken oder ihm als Stadtguerilla den Außenspiegel umklappen. Nun, mit dem Internet, lässt sich die Kommunikation unter physisch Abwesenden mit mehr als einem Akt ohne Kollateralschäden gestalten, wobei die Schriftlichkeit, die Asynchronizität, die Offenheit vieler Strukturen, die Vielzahl der Beteiligten, die Option der Anonymität bzw. Pseudonymität und die formale Gleichheit8 der Beteiligten tatsächlich diskursive Gesprächsformen ermöglichen, wohingegen alle drei hergebrachten Äußerungsformen – vorsichtig formuliert – nicht auf sokratische Dialogformen angelegt waren.

Vor diesem Hintergrund ist auch ein Eindruck von Irrelevanz einzelner Beiträge subjektiv völlig zutreffend. Wer sich weder für Palmöl noch für Elternprobleme interessiert (um die drei obigen Beispiele wieder aufzunehmen), findet nicht überall „sein“ Thema. Das ist die Folge der Diversität, in der sich zu den 20 „großen“ Themen 20.000 hinzugesellen, von denen sich jeder für kein Zehntel interessiert. Das ist sinnanbietende Fülle, aber auch subjektiv viel sinnloser Noise.

5. Blogs als Reaktion auf eine Krise der Institutionen und die Komplexität der Gesellschaft

Wenn man sich klar macht, dass Technik nicht vom Himmel fällt, sondern genauso, wie sie soziale Systeme prägt, auch aus sozialen Systemen geboren wird, wird die Ursache klar: In der Moderne verlieren Institutionen an Bedeutung, wenn man die Entwicklung in Dekaden betrachtet. Der Autoritätsverlust betrifft Kirche und Knigge, Duden und Brockhaus, Parteien, Staatsgebilde und -repräsentanten, und wohl auch Eltern und gesellschaftliche wie private Vorbilder (wobei „Gandhi“ und „Mutter Theresa“ zwar beliebt sind, aber auch nicht recht zählen, weil sie weit von der eigenen Realität entfernt und so eher Ausdruck eines Werte-Eskapismus sind).Immer weniger Menschen lassen sich davon leiten, was andere sagen. Zu sehr haben sie gesehen, was des Kaisers neue Kleider sind, weil es immer transparenter wird – von Günter Grass über Thomas Middelhoff bis Christian Wulff zeigt uns Google sofort, was Sache ist, und Autocomplete zeigt in Sekundenbruchteilen die Keywords der Diskurse. Danach können wir genaueres in der Wikipedia vertiefen, falls wir nicht währenddessen noch von neuen Meldungen über andere Dummheiten, Missbrauchsfälle, Plagiate, Bordellbesuche und Steuerhinterziehungen gleich wieder davon abgehalten werden. Und aus meinen Beobachtungen öffentlicher Twitter-Kommunikation meine ich schließen zu können: Dieser Autoritätsverlust ist erst der Anfang. Durch den Zerfall von klassischer Form, weltanschaulichem Überbau und von kommunikativer Privatheit implodieren die Außenfiguren des Politikers und Staatsmannes, des Intellektuellen, des Journalisten und des Wirtschaftsbosses. Alle kochen nur mit Wasser, überall geht die Luft raus, blitzt das Rohe, Unvollkommene9 hervor, ein jeder ist sein Boris Becker.

Nein, Blogs sind nicht in der Krise. Blogs sind eine Reaktion auf eine Krise der Gesellschaft, ihrer Institutionen. Und ich wünsche der Gesellschaft, dass noch Millionen von Blogs geboren werden. Sie kommen ohne Inhalte aus, die schon auf den Titelseiten der Massenmedien zu finden sind. Blogs sind so gesehen eine Ergänzung zu Massenmedien, weil sie zu deren einseitiger Richtung und großen Strahlkraft ein komplementäres System vernetzter und zweiseitiger Kommunikation anbieten, also sich wie Rinnsale und Bäche zu Strömen und wie Wege und Straßen zu Autobahnen verhalten, nur dass sie auch noch mehr leisten können, weil sie zweiseitig operieren. Wie gut sich beides ergänzt, haben wir bei der Verschmelzung von TV, Handy und Internet während der ägyptischen Revolution sehen können, die eine einmalige emotionale Dichte bei gleichzeitig intensiver Einzelkommunikation bewiesen haben.

Zur Schwäche der Institutionen kommt die Fragmentierung und Diversität der Gesellschaft hinzu (ich persönlich halte dies übrigens, wie auch den Zustand „Krise“, für nichts schlechtes). Blogs sind die Antwort auf ein Kommunikationsbedürfnis, das Massenmedien allein nicht mehr erfüllen können. Die Zeiten sind vorbei, in denen alle die 20-Uhr-Tagesschau sahen, und seit meinem letzten Projekt im Bereich SmartTV und Second Screen bin ich mir ziemlich sicher, dass der Prozess noch sehr viel weiter geht: Content-Bündelung schwindet, Kosten sinken, Medienorganisationen entgrenzen sich, weil es – übertrieben gesagt – weniger Organisation braucht, wo Maschinen die Verbreitung, Abrechnung und Bündelung übernehmen. Wo die Zahl der Stimmen steigt, muss mehr diskutiert werden. So herum wird ein Schuh draus.

6. Bloggen als plattformunabhängige Kulturtechnik – Warum die Kategorie „Blogs“ für Kommunikationstrukturen nicht hilfreich ist

Es ist nicht zu leugnen, dass sich beliebige Inhalte in Blogs finden, also nicht nur politische oder soziale Themen, sondern auch Wissenschaft und Fachartikel, fiktive Erzählungen, Kochrezepte – die Kategorie „Blog“ taugt für inhaltliche und kommunikative Beurteilung nicht. Umgekehrt finden sich alle diese Kategorien auch in klassischen Medien. Auch als technische Kategorie sind Blogs nichts herausragendes, denn es handelt sich bei ihnen um einfache, leicht installierbare und bedienbare Content-Management-Systeme (CMS); niemand würde sonst bei CMS auf die Idee kommen, die Publikationen nach der Art des CMS zu kategorisieren.

Was Blogs ausmacht ist eine bestimme Kulturpraxis: des Schreibens (Länge, Subjektivität, Serendipität, Medienwechsel etc.), des Kommentierens (linear und verschachtelt, mit Bezugspraxis, Löschpraxis, Zurechtweisungen etc.) und der Vernetzung und Zitierung (Blogrolls, Pingbacks, Links, Reposts, Likes in Activity Streams), ergänzt um einfache andere Praktiken (Blogparaden, Linklisten, Aggregatoren, blogübergreifende Erschließung durch Tagging).

Diese Kulturpraxis ist in den letzten Jahren in die Massenmedien diffundiert, so dass sie sich in der Kultur und ihren Formen gar nicht mehr vom Einzelblog unterscheiden (Drupal beispielsweise, bei zeit.de im Einsatz, ist ja ein klassisches Blogsystem). Ebenso sind soziale Netzwerke entstanden, die diese Praxis übernommen und weiter ausgeformt haben.

Ich fürchte daher, bei der Unterscheidung zwischen Blogs und „dem Rest der Publikationswelt“ kommt es nur noch auf Herrschaftsverhältnisse und Geld an: wer bestimmt letzten Endes, was geschrieben wird, und wer erhält die Einnahmen? In Anlehnung an Marx gesagt: Den eigentlichen Klassengegensatz bildet das Eigentum über die Produktionsmittel. Das ist nach meinem Empfinden der Kern der Diskussion, die seit Jahren geführt wird und der zum Beispiel gerade wieder Johnny Häussler10 Nahrung gegeben hat. Es sagt nur niemand in dieser Schärfe, weil gleichzeitig die Situation vorliegt, dass nun jedermann kostenlos und mit geringstmöglichen Barrieren Öffentlichkeit erreichen kann. Es wirkt paradox: bei wirtschaftlicher Konzentration der Produktionsmittel ist eine Demokratisierung11 der Nutzung eingetreten. Ein ideologisches Minenfeld, das hier nicht weiter diskutiert werden soll.

Trennt man dieses Paradoxon, das ständig bei der Beurteilung im Wege steht, scharf von einer kommunikativen und konzeptionellen Sicht, so ist gar kein großer Unterschied zwischen Blogs und dem Rest des vagen „Web 2.0“ mehr gegeben. Blogs waren schon immer ein Teil von „Web 2.0“ und nun verlieren sie Jahr für Jahr an relativer Bedeutung: Facebook hat mit 50% der Online-Population mehr als zehn Mal so viel Nutzungsgrad, alle Netzwerke haben eine zigfache Viralität und alle Netzwerke können mehr leisten – zum Beispiel Umfragen, Chats, Videokonferenzen, Veranstaltungsmechanismen. Blogs sind konzeptionell 17 Jahre alt, Facebook gut neun (facemesh.com).

@christophkappes Aber du selbst diskutierst doch auch mehr auf G+, Facebook oder Twitter als in Blogs.

— frank krings (@frank_krings) Januar 19, 2013

Die Aussage „Blogs sind in der Krise“ ist so zwar richtig, aber falsch: Die technischen Plattformen werden absolut weiter gut genutzt, verlieren aber relativ an kommunikativer Bedeutung, weil ihre typische Kulturpraxis im Social Layer des Webs aufgegangen ist, der weit größer ist.

Mit dieser Erkenntnis löst sich die ganze Diskussion: Nicht allein Blogs sind die Antwort auf zunehmende Komplexität der Gesellschaft bei gleichzeitiger Krise ihrer Institutionen, sondern der ganze Social Layer ist es, in dem Blogs als vorgreifende Kulturpraxis aufgegangen sind. Zeitungsblogs sind Copycats, ein Teil des Social Layers. Wer „Blogs in der Krise“ ruft, kommt mir ein bisschen so vor wie jemand, der „GRÜNE in der Krise“ ruft, wenn Atomkraftwerke abgeschafft sind und alle nur noch Bio essen.

7. Ausblick: Lokale Micro-Öffentlichkeiten mit flüssigen Diskursstrukturen?

Micro-Öffentlichkeiten können sich in größerem Umfang erst mit dem Internet bilden, weil fast alle Äußerungsformen (abgesehen von Lokalzeitungen, Hausmeister-Aushängen, Steinstapeln in der Bergwelt und drohend spitzen Zäunen) flüchtig waren und nicht aufeinander Bezug nahmen, so dass gar keine flüssige Diskurs-Struktur entstehen konnte. Der weitere Ausformungsprozess wird Jahrzehnte dauern, weil die Informationsorganisation nach lokalen Kriterien erst am Anfang steht und soziale Systeme sehr träge sind.

Am Ende könnte stehen, dass Menschen das Internet nicht nur als Werkzeug von Globalisierung oder Weltfrieden und Kontinentalrevolutionen12 sehen, sondern dass zugleich die kleinen sozialen Einheiten als Keimzelle der Gesellschaft ihre Kommunikation verdichten und intensivieren. Dabei hoffe ich darauf, dass sie zudem besser Ressourcen teilen, weil das Internet dafür viele Voraussetzungen schafft. Und ich vermute, dass politische Reorganisation in diesen kleinen Einheiten anfängt, weil hier am meisten konkreter Nutzen liegt und am wenigsten ideologische Kämpfe geführt werden: Welche Straße soll ausgebaut werden? Wann beginnt der Kindergarten? Was für Unternehmen wollen wir ansiedeln? Wie gehen wir mit Bettlern um? Die Probleme auf dieser Ebene, wenn es um den Ausgleich von Interessen geht (z.B. bei den Folgen von Infrastruktur) sind allerdings auch immens. Ich persönlich glaube, dass sich neue kommunikative und partizipative Übung über die kleine Einheit zur großen nationalen (und internationalen) Ebene entwickeln muss, das wäre der evolutionäre Weg mit den geringsten Risiken. So wird denn aus der scheinbaren „Blog-Krise“ einfach nur ein Übergang von einer kulturellen Praxis ist einen größeren Zusammenhang, der allen nützen kann. Eine kluge Politik schafft allerdings auch dafür die Voraussetzungen, dass Werkzeuge, Prozesse, Code und Wissen öffentlich vorangetrieben werden, damit sie danach von jedermann nutzbar werden.

Fußnoten:

1) http://buggisch.wordpress.com/2013/01/16/gibt-es-eine-blog-krise/

2) Fassbinders Verzweiflung ist sehenswert.

3) Näheres hinter vorgehaltener Hand.

4) Idee: Shitstorm-Sentiment-Analyse mit Aggregator und automatischer Wortliste für Mute-Funktion von Twitter-Clients.

5) Peter Sloterdijk, http://www.petersloterdijk.net/agenda/artikel/letzte-ausfahrt-empoerung

6) An dieser Stelle artikuliere ich gern meine Verachtung für Jung von Matt und alle Personen, die bei „krankes Schwein“ mitgemacht und so Vertrauen missbraucht haben, siehe fraumeike.

7) http://zitate.net/zitat_4038.html

8) „Formal“ im Sinne einer Kommunikationsform und im Sinne der Form, in der sie als Subjekt auftreten. Das wird aber mehrfach durchbrochen: durch Macht, die als Beeinflussungsvermögen über andere Menschen rein (online) kommunikativ entsteht und sichtbar wird, durch Systeme, die das abzubilden versuchen (Reputationsmanagement), und durch Identitätsaufdeckung (eigene, aber auch durch Anbieter, „certified user“), welche die Trennung zur physischen Realität aufhebt (hier wirkt dann also auch soziale, monetäre, sexuelle, physische etc. Macht der Gleichheit entgegen). Die Summe dieser drei Effekte ist so groß, dass die Idee von der formalen Gleichheit wahrscheinlich mehr ein romantisiertes Bild ist, sofern die Beteiligten nicht gerade anonym, en passant und mit gleichen „sozialen Graphen-Waffen“ aufeinander treffen.

9) Und daher auch lebendige!

10) Johnny Häussler, http://www.spreeblick.com/2013/01/07/nachbearbeitung-das-web-zuruckerobern/

11) Ich persönlich würde den Begriff „Demokratisierung“ außerhalb von Staatsformen-Diskussionen nicht anwenden, aber durch diese Formulierung wird vielleicht das Phänomen deutlicher.

12) Übrigens auch vermittelt durch viele Theoretiker, das beginnt schon beim verehrten MacLuhan und endet bei Polit-Aktivisten wie Eli Pariser, die nur durch eine politische Brille sehen können, weil sie keine andere Brille haben.

Dankeschön für diesen komplexen Beitrag zum Thema Blog-Kultur. Genau darum geht es: Eine Kultur der Wertschätzung, Vielfalt, Kommunikation, Meinung, Haltung:

„Dieser Prozess des Artikulierens, Antwortens und Referenzierens, nennen wir ihn ruhig „Kommunikation“, entsteht zwischen den Blog-Autoren (im folgenden einfach „Blogs“) durch eine Reihe von Bezugnahmen aufeinander, und er hat bei Blogs häufig auch eine übergeordnete soziale Bedeutung über den konkreten Fall hinaus….“

Einen Aspekt, ein Beispiel, möchte ich noch ergänzen:

Die Relevanz für das echte Leben…

Zur Zeit gibt es diverse Blogparaden im Kunst-/Kulturbereich: #KBlogparade2013 #Privatshäre und andere.

Diese sind natürlich untereinander – und auch in andere social media Kanäle verlinkt , wie z.B. twitter.

Es geht nicht um ein „entweder, oder“, sondern um sinnvolle Ergänzungen, um „echte“ Kommunikation.

Nicht nur die Artikulation in Blogs, sondern auch Referenz und Relevanz im echten Leben.

Austausch, Handeln, TUN.

Menschen sind motiviert, sich mit komplexen Themen auseinander zusetzen, selbst zu denken. Menschen begegnen sich real. Tauschen sich aus.

Das, was in manchen Blogs für alle sichtbar ist, ist oft nur ein winziger Ausschnitt dessen, was darüber hinaus im persönlichen, privaten Dialog passiert.

Großartiger Beitrag. Nur die konstatierte Selbstbeschränkung finde ich etwas zu defensiv, zu bescheiden. Manche Bescheidenheit ist m.E. auch gespielt. Sie maskiert dann das Konzept der Gegenöffentlichkeit auf sympathische Weise. Wahrscheinlich ist das ein kluges Verhalten.

Im übrigen wollte ich dich nur darauf aufmerksam machen, dass die Überschrift meines Beitrags im Freitag „Die Krise der Blogger“ nicht von mir, sondern vom „Massenmedium“ stammt. Nur in Blogs machen die Autoren ihre Überschriften selber.

http://is.gd/0jJfwl

Wozu „Maskierung“? Wozu überhaupt Deine Annahme, die „großen Egos“ der Blogger seien in die Arme der Massenmedien getrieben?

Ich habe da eher die Wahrnehmung, dass alle Fälle, die Du meinen könntest, einfach nur rational handeln und sowohl größere Reichweite und mehr Geld dazu nutzen, das was sie sagen wollen, nun mit größerer Reichweite und mehr Geld zu sagen? Was ist daran verwerflich?

Sie schreiben doch, was sie wollen, von SpOn bis FAZ-Blogs – und Du doch beim Freitag auch, den Du selbst gerade als Massenmedium bezeichnet hast.

Nicht die neue Kultur des „Bloggens“ setzt sich in anderen Bereichen fort, es ist eher eine Wiederkehr des alten Konzepts Autor – und dieses Konzept ist durch die Blogs auch in den Massenmedien wieder populär geworden. Ich selbst würde mich – berufs- wie generationsbedingt – nie als Blogger bezeichnen, solche Bezeichnungen kommen meist von außen und sind eine Hilfskonstruktion für Autoren, die im Netz schreiben. Ich schreibe hier wie dort, weil ich nur ein Digital Immigrant bin. Doch wenn Blogger, die sich mal so definiert haben, öffentlich dazu aufrufen, mehr Blogs zu machen, selber aber in die Massenmedien diffundieren, dann erwarte ich bessere Erklärungen als nur „Die handeln eben rational“. Verwerflich ist das überhaupt nicht, es untergräbt nur ein wenig die eigenen Postulate.

Hier noch als Nachtrag der Link zur Blogparade des SCHIRN Magazins zum Thema #Privatshäre

http://www.schirn-magazin.de/panorama/blogparade-privatsphare/

Vielleicht hat ja noch jemand Interesse, mitzumachen?

Private Blogs funktionieren nur dann, wenn sie sich gerade nicht um ihre Relevanz scheren. Relevanz selbst ist nur unter den Bedingungen des Mediensystems von Bedeutung. Die bemisst sich an den bekannten Kriterien, seien sie quantitativer oder qualitativer Art. Wo Blogs eine Relevanz gewonnen haben, hat es auch immer eine Professionalisierung gegeben. Mode, Tech-Blogs etc. Oder die Nachdenkseiten, die ein professionell betriebenes Massenmedium geworden sind. Alle diese Angebote haben sich mehr oder minder mit den klassischen Massenmedien verbunden. Relevante Blogs (wer immer das ist) sind heute keine Subkultur mehr, sondern nichts anderes als eine Komponente im Mediensystem geworden.

Die Bedeutung von blogs nimmt aber tatsächlich ab, weil die von Prantl genannten Kanäle einen Teil dessen übernommen haben, was vor Jahren nur über Blogs vermittelt werden konnte. Etwa Verlinkungen – oder die Vermittlung von Inhalten aus der privaten Lebenswelt, wie bei Facebook. Im Vergleich dazu ist ein Blog auch extrem aufwändig. Aber die Idee mit den lokalen Microöffentlichkeiten finde ich gut. Hier könnte sich tatsächlich eine neue Funktion ergeben, die in der Form nur blogs ausfüllen können.

Ich kann keinen Dissens erkennen. Nur sehe ich Bloggen als Kultur (die technische Abgrenzung ist nicht hilfreich) und daher sage ich nicht, die von Prantl genannten Kanäle hätten etwas übernommen, was nur über Blogs vermittelt worden könnte. Ich würde sagen, die Kulturtechnik des Bloggens setzt sich in den anderen Kanälen fort.

(Wobei ich Kultur nicht irgendwo auflade, das hat nichts mit Wertigkeit zu tun, Kulturmerkmale sind hier einem Absatz versuchsweise definiert.)

Ich finde das alles ziemlich richtig. Blogs sind Zusammenhang bildend jenseits von Freundschaftscliquen und 1 Form der Artikulation der Massen. Die andere Formen stehen damit im Konnex, so dass letztlich fast nichts ohne völlige Weiterwirkung bleibt. Alles mischt sich zusammen. Dabei stehen die Mehrzahl (längst nicht alle) Blogs wiederum in einem Konnex mit den traditionellen Medien – allerdings ist der Bezug längst wechselseitig geworden.

Ich meine, man könnte jedenfalls diesen Satz Luebberdings auch umdrehen: „Relevanz selbst ist nur unter den Bedingungen des Mediensystems von Bedeutung.“ Etwas so: Im Mediensystem erhält nur noch den Eindruck von Relevanz, was in der Massenartikulation aufgegriffen wird und dort weiter durchgekaut wird. Insgesamt scheint es so, als würde sich immer mehr ein neuer Gesamtkosmos der Öffentlichkeit herauskristallisieren, in dem so gut wie nichts mehr unartikuliert bleibt. Alle möglichen Bewusstseinsströme kann man live erleben, wie sie sich live herausbilden. In der Krise sehe ich da eher die Medien, die bisher darauf gesetzt hatten, sie könnten diese Bewusstseinsströme zentral steuern und verwalten. Manche hätten das gerne und würden daher die alten Großverlage noch einmal ökonomisch privilegieren. Die Erosion ist aber wohl letztlich kaum aufhaltbar. Man kann die Leute nicht mehr daran hindern, über alles zu sprechen und alles zu beobachten.

„Relevanz“ kann es übrigens auch als subjektive Relevanz geben (siehe „10.000-flies“). Was die Tagesschau meldet, ist ja oft schon eine doppelte Scheinrelevanz: 1.) unwichtig für die Weltgeschichte, 2.) geht es den Leuten am Arsch vorbei und wird binnen Sekunden vergessen, wenn man überhaupt zugehört hat. Verglichen damit können Beiträge, die im Sozialraum des Internets aufgeschnappt oder gesucht wurden, weit mehr Spuren hinterlassen, selbst wenn sie nach quantitativer Verbreitung her unbedeutend waren, weil die subjektive Relevanz immer gegeben ist. (Da liegt ja auch die Stärke.)

Nur nebenbei sei erwähnt, dass Blogs und insbesondere Kommentar-Diskussionen häufig auch „soldatisch“ funktionieren – d.h. eine ganze Armee von Blogern und Kommentatoren sagt mehr oder weniger das Gleiche, nur etwas anders. Das ist eine dezentrale Form der Vervielfachung (also der „quantitativen Relevanz“).

Interessante Unterscheidung der verschiedenen „Relevanzen“, sehe ich auch so. Die massenmediale Relevanz ist kein Maßstab für Blogs, aber auch bei Blogs gibt es Selektion mit Relevanzkriterien. Die massenmediale Relevanz wird durch die Verwendung in Massenmedien definiert.

Kurz gesagt, und das ist oben auch gemeint: Massenmedien haben ihrer Funktion nach andere Relevanzkriterien als soziale Medien. (wobei ich den Begriff „soziale Medien“ für eine Spottgeburt halte und daher im Text oben umschiffe, indem ich die Strukturmerkmale der Kommunikation aufliste, die sog, soziale Medien von Massenmedien (bisher) unterschied.

Ihr Beitrag gefällt mir gut. Ihre Analyse ist überzeugend besonders in folgenden Punkten:

– Der Vergleich der Wirkung von Blogs mit Massenmedien ist schief.

– Nicht die technisch bedingte Form, sondern die kommunikativen Inhalte sind entscheidend, Stichwort „plattformunabhängige Kulturtechnik“.

– Die Definition von Blogs und sozialen Foren als „Kommunikationsraum für soziale Verhandlungen“, das Internet als „post-elterliche Sozialisierungsstube, die permanente Weiterbildung nach der Grundausbildung“.

– Das Internet ist keine exklusive, sondern eine „weitere Option, wie Menschen ihr Zusammenleben regeln“.

– Die Feststellung, dass im schnellen Wandel der Moderne ein erhöhter Diskussionsbedarf besteht, Stichwort „Empörung“.

– Die Perspektive, auf diese Weise spezielle Öffentlichkeiten („Micro-Öffentlichkeit“) für „flüssige Diskurs-Strukturen“ zu gewinnen.

Ich habe zwei kritische Anmerkungen. Einmal wird aus meiner Sicht Ihre nur kurze Bewertung der Brief- und Telefonkultur als „ungleich mühsamer“, als „ansynchron“ und nicht geeignet zum Dialog („sokratische Dialogform“) der wirklichen Bedeutung dieser Kommunikationsformen nicht gerecht. In Briefen wurde (und wird) in der Tat zwar zeitlich asynchron, aber inhaltlich sehr wohl dialogisch kommuniziert. Ich wüsste nicht, warum man zum Beispiel den in Buchform vorliegenden Briefwechseln von Thomas Mann, Carl Friedrich von Weizsäcker oder Hannah Arendt die Qualität eines „sokratischen Dialogs“ absprechen sollte. Gewiss, Briefeschreiben war a) mehr eine Sache der Bildungsschichten (Einschränkung: siehe Feldpost!), und ist b) aus der Mode gekommen. Der Garaus ist den Briefen aber nicht durch das Internet, sondern durch das Telefonieren gemacht worden. Telefonieren ist nun eine wahrlich synchrone, weit verbreitete „Kulturtechnik“ geworden, so sehr, dass man inzwischen im Stadtbild am Handy hängende Passanten en masse sehen kann. Es ist zwar keine offene Dialogform, zu der Dritte hinzu stoßen könnten, („makeln“ ist wohl doch eher untypisch), aber eben vom Wortsinne her echter Dialog. Den darf man meines Erachtens nicht unterschätzen, auch nicht für seine Auswirkungen auf gesellschaftliche Diskurse, die anderswo stattfinden. Andererseits gilt nicht nur für mich, wie ich weiß, dass dank Email das Briefeschreiben wieder neue Aktualität, weil eine neue, schnellere und einfachere Form gefunden hat. Kurzum: Die Kultur des Briefeschreibens und Telefonierens wird von Ihnen zu schnell übergangen. Dass Posts bei Facebook vor allem bei jungen Menschen die Email ersetzt haben, zeigt zudem die Nähe der Netzwerk-Kommunikation auch zum Briefeschreiben. Ein Vergleich hiermit wäre vielleicht angemessener als die Gegenüberstellung zu Massenmedien. Dafür wären aber eigene Überlegungen notwendig.

Meine zweite Anmerkung bezieht sich auf Ihren fünften Punkt „Blogs als Reaktion auf eine Krise der Institutionen und die Komplexität der Gesellschaft“. Beides, die „Krise der Institutionen“ und die „Komplexität der Gesellschaft“, sind gängige Interpretamente, fast schon Chiffren zur Kennzeichnung der Situation unserer Gesellschaft. Ich wage ihre Richtigkeit und Aussagefähigkeit zu bezweifeln, zumindest zu hinterfragen. Es ist ja noch die Frage, ob „die Welt“ für uns, d.h. für jeden Einzelnen, wirklich „objektiv“ komplexer geworden ist oder ob sie eher „unübersichtlich“ geworden ist, aus welchen Gründen auch immer. Letzteres wäre das subjektive Moment, der Eindruck, den man hat. Ich werde dies einmal an anderer Stelle (publicopinia) ausführen.

Noch eine letzte Bemerkung zu Ihrer Antwort an Thorsten Breustedt („Ich habe keine emanzipatorischen Erwartungen, genau dieser Überbau ist ja für mich die gelernte Perspektive, die in die irre führt. … Ich meinte ethisch und auf das Miteinander-Umgehen bezogen“) Also wenn das, was Sie an Zielen und Erwartungen formulieren („Identitätsfindung“, „soziale Kommunikation“, „permanente Weiterbildung“, Ausbildung „sozialer Normen“, „ethisches Miteinander-Umgehen“, „kommunikative und partizipative Übung“ u.v.a.m.), nicht an sich schon emanzipatorischen Charakter hat, dann weiß ich nicht mehr, was Emanzipation sonst bedeutet…!

Danke, @Reinhard Gruhn, das sind hilfreiche Anmerkungen, bin gespannt auf Ihren angekündigten Beitrag.

Zwei Antworten:

– Was das Telefon angeht, haben Sie recht, dass es dialogisch ist, mir ging es bei der Beobachtung der Internetkommunikation aber um den zeitlichen Versatz zwischen zwei Akten (also, sagen wir, drei Stunden Zeit zur Antwort, was ich wohl missverständlich als „asynchron“ bezeichnet habe). Beim Telefon bricht die Kommunikation sofort ab, wenn man nicht unmittelbar antwortet und es kann auch niemand hinzutreten usw.

– Ich habe in der Tat hehre Ziele, ich nenne sie aber „Hoffnungen“, für meinen Geschmack ein schwacher Begriff, der das Scheitern mit einschliesst. Und als „emanzipatorisch“ würde ich keines der Ziele bezeichnen, weil sie zwar auf ein besseres Zusammenleben gerichtet sind, aber nicht auf Änderung sog. Machtverhältnisse gerichtet sind und nicht den Menschen aus einem Zustand der Abhängigkeit befreien sollen. Für mich wäre das ein weiterer Layer der Diskussion: „emanzipatorisch“ als eine Zusatzoption, von der ich (noch?) weit weg bin, da ich auch nicht an die Möglichkeit herrschaftsfreie Räume glaube. Die Blogosphäre ist der beste Beweis. Selbst ich erschrecke mich immer, wenn ein Twitterer mit 100.000 Followern mit mir kommuniziert. Ich glaube eher, dass ein soziale Grossorganisation wie unsere Gesellschaft ohne Macht nicht funktionieren kann und man sie balancieren und eindämmen muss.

Ich verstehe unter „Emanzipation“ nicht den ideologischen Frankfurter-Schule-Begriff (von wegen „Machtwechsel“), sondern schlicht im aufklärerischen Sinne, wie Kant ihn in seiner kleinen Schrift „Was ist Aufklärung?“ (1784) beschreibt: „Ausgang aus selbstverschuldeter Unmündigkeit“ und „den eigenen Verstand gebrauchen“. Insofern ist jede Bildung, gerade auch in und durch das Internet, „Aufklärung“ und „emanzipatorisch“. Von diesem Anspruch möchte ich nicht lassen. Ist das zu unbescheiden?

Was Sie zum Thema Herrschaft etc. schreiben: völlig d’accord..

Der Kant´sche Aufsatz ist mir schon zu Schulzeiten intravenös verabreicht worden: ja, sicher, guter und richtiger Anspruch.

Nach Kant kam aber die Entdeckung der Psyche, und wenn ich aus meiner ganz persönlichen Ansicht und Lebenserfahrung antworten sollte, dann antworte ich: wenn 150 Jahre später ein Genozid an Millionen Menschen geschehen ist, dann ist entweder der Anspruch überzogen, noch nicht in Umsetzungsnähe – oder der Mensch falsch.

Ich glaube heute ernsthaft, dass das Unbewusste stärker ist als der Verstand, und mit jedem Jahr, dass ich mit einem solchen Blick auf Menschen schaue, bestätigt sich das. Das heisst nicht, dass ich den Kant´schen Anspruch aufgebe, aber er ist mehr eine Maxime als eine Aussage über die Möglichkeit von Realität.

Klaro. Da rennen Sie bei mir offene Türen ein.

Das sollten sich echt mal viele zu Herzen nehmen.

Lieber Kai,

Ihr Immobilienmakler (unter http://www.1-500.de) kann gern einen Backlink haben, allerdings dann auch qualifiziert mit dem Hinweis, dass Sie ein Spammer sind, eine Drecksfirma, der man kein Vertrauen entgegenbringt. Gute Makler haben das nicht nötig.

C.K.

Das Fassbinder-Link tut nicht 😉

Ah, danke für den Hinweis. Korrigiert und hier http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t1PszcdHyzo#!

Hallo,

ich bin gerade über den D64 Newsletter auf Deinem Blogpost gelandet und kann dem Ganzen nur zu 120% zustimmen. Blogs sind leider aus irgendwelchen Gründen die letzte Zeit in den Hintergrund geraten. Warum auch immer. Verstehen kann ich das nicht so ganz, aber wie ich finde stellen Blogs eine super Möglichkeit dar, meine Interessen, Meinungen etc. mit anderen zu teilen. Ich bin mein eigener Herr und bin nicht zwingend auf Dritte Plattformen wie Twitter oder Facebook angewiesen. Privat finde ich Blogs super! Aber wie ich finde sind Blogs auch Unternehmens-Intern ein super Medium. Aber auch dort leider viel zu wenig vertreten, wegen der nicht vorhandenen Lobby. Aber das kommt mit Sicherheit noch! Hoffe ich zumindest ….. LG, Andreas

Im allerbesten Sinne der Worte und zu meiner größen Begeisterung: Also ist Bloggen Romantik und Biedermeier.

Vielleicht könnte man Bloggen wirklich als eine Form der Kultur bezeichnen. Ein guter Blog liest sich für mich wie eine gute Tageszeitung. Der Autor gibt seine Meinung vor und je nach dem akzeptiert der Leser diese Meinung oder wird diese entsprechend ändern.

Ob diese Form der Kommunikation nun das Non Plus Ultra ist, sei dahin gestellt, auf alle Fälle ist ein Blog nicht so „hektisch“ wie Twitter oder Google+.

In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Abend…

Ja, genau, und die Links hier sind „nofollow“.

Ah. Und. Bevor ich nochmal zu einem längeren Kommentar ausholen: Drupal ist bei Zeit.de nur als Community-System im Einsatz und nicht als Redaktionssystem. Und obschon es Blogger, gibt, die Drupal nutzen (hab ich selber auch mal) ist es doch ein ziemlich mieses Blogsystem und tatsächlich deutlich besser für den Einsatz größerer Redaktionen oder Communities geeignet.

Ja, stimmt.

Ähm. Der Kommentar wurde doch etwas sehr lang und da habe ich ihn kurzer Hand in einen Blogartikel drüben bei mir verwandelt. „Blogkultur als Werkzeug des Endes der Metaerzählung“ Daher bleibt mir hier nur noch zu sagen: DANKE!

Wir Blogger:innen können diese Krise traditioneller Medien als Chance begreifen. Wir können den Freiraum, den Blogs bieten, für modernen Journalismus nutzen. Wir können junge Journalisten davon überzeugen, dass sie sich beim Bloggen ausprobieren können. Wir können anders, weil wir es können.

Eine sehr hilfreiche Antwort, zumal ich dazu gar nichts geschrieben habe. Glückwunsch!

Vielen Dank für diesen lesenswerten Beitrag. Du fasst viele wichtige Gedanken rund um die vermeintliche Blog-Krise zusammen.

Lehrreich: Dein Hinweis auf den falschen Vergleich von Blog und Massenmedium und die Relation des Begriffs „Krise“ mit der Enttäuschung aufgrund der überhöhten Erwartungshaltung. Gut gefällt mir, wie du das Bloggen in den gesellschaftlichen Kontext setzt und dabei so schönen Formeln findest wie „Jeder ist sein Boris Becker“ oder „das Internet fungiert als post-elterliche Sozialisierungsstube“.

Mehr davon.